郑州市为腾电子科技有限公司

河南省郑州市管城区郑汴路39号康桥商务广场2318室

王先生

15803864990

winting@zzwinting.com

智慧农林:在比特与种子之间重铸文明契约

信息化集成:数智农林的生态级操作系统与耕地保护范式革命

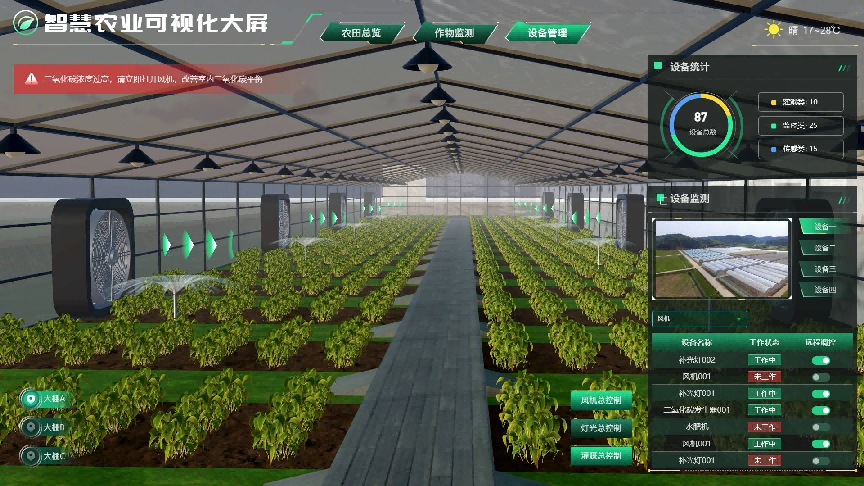

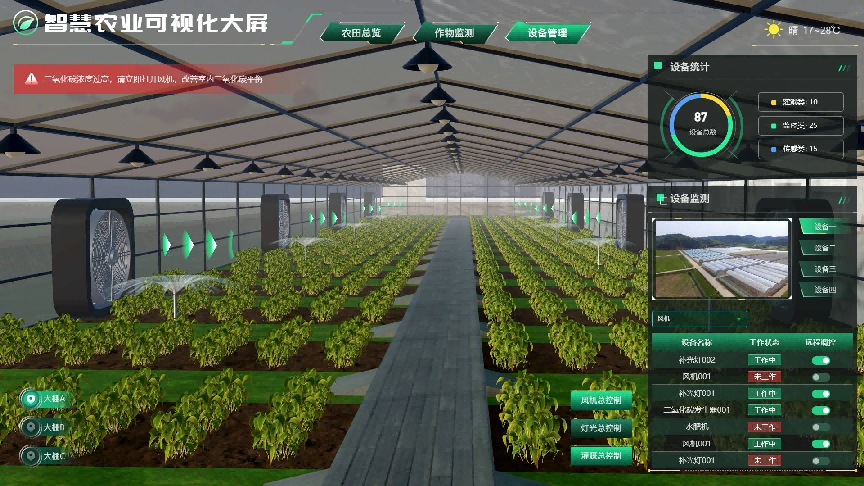

在东北黑土地保护现场,深埋地下的物联网传感器正以分钟级频率回传土壤墒情数据,空中的多光谱无人机扫描着地表生物量变化,卫星遥感图斑与土地承包经营权数据库在云端实时碰撞分析——当某块耕地图斑出现异常退化迹象时,系统自动触发预警并生成修复方案。这并非科幻场景,而是信息化集成驱动的数智农林生态系统的现实投射。它标志着耕地保护已从局部数字化迈向全域智能化,其核心在于通过深度技术融合与系统重构,构建起具有自主感知、协同决策、精准执行的“耕地生命体”,为守护“大国粮仓”提供颠覆性解决方案。

一、系统质变:信息化集成的生态级跃迁

传统数字农业往往陷入“技术孤岛”困境:传感器网络、遥感平台、农机系统各自为政,形成数据断层与业务割裂。信息化集成的革命性,在于打破工具化应用桎梏,实现三重维度跃迁:

从“数据采集”到“认知涌现”的智能进化

当吉林XX县的土壤墒情探头与气象卫星、作物生长模型在边缘计算节点实时交互,系统不再仅反馈“土壤含水量23%”的孤立数值,而是推演出“未来72小时需补充灌溉15毫米”的决策指令。这源于多源异构数据的语义化重构——通过时空基准统一、数据血缘追溯、知识图谱构建,使碎片信息升维为具有因果关联的耕地认知体系。江苏农科院的“耕地大脑”项目证明:集成平台对盐碱地改良方案的生成准确率比人工决策提升47%,本质是机器通过数据融合获得了“耕地医生”的临床洞察力。

从“单点控制”到“系统自愈”的生态协同

在河南XX的高标准农田,虫情测报灯识别到二化螟羽化高峰,立即触发三项联动:向植保无人机群发送坐标参数,为智能灌溉系统注入暂停指令(避免稀释药剂),向周边农户推送防治指南。这种跨设备自主协商机制,依托物联网协议转换、API服务总线、智能合约三大技术基座,使耕地保护系统如同生命体般实现“应激反应”。其最高价值在于将人为干预降至最低——据中科院测算,此类系统可减少40%的农资浪费与35%的生态扰动。

从“经验传承”到“知识蒸馏”的能力沉淀

山东XX的蔬菜大棚里,老农的“看天施肥”经验正被转化为数据模型:温湿度传感器记录其操作习惯,叶面光谱仪捕捉作物响应,AI平台提炼出“温度骤降前12小时增施钾肥”的隐性知识。这种人类智慧与机器智能的双向蒸馏,通过联邦学习框架在保护数据主权前提下完成知识萃取,使耕地保护从个人技艺升维为可持续传承的公共资产。更深远的是,当此类模型在云平台持续进化,最终形成超越地域限制的“耕地保护知识宇宙”。

二、架构重生:耕地生命体的技术神经

支撑生态级集成的,是穿透“云-边-端”的技术神经网络的再造:

“数字孪生”构建耕地镜像宇宙

黑河沿岸的百万亩农田上空,厘米级实景三维模型与土壤剖面CT扫描数据正在云端融合。这个全息耕地孪生体不仅复刻物理世界的沟渠路林,更通过机理模型模拟水分运移、养分循环、根系发育过程。当管理者调整排水沟设计参数时,系统即时演算对地下水位、盐分聚集的影响,将传统“施工-试错”周期从数月压缩至分钟。孪生体的真正力量在于成为耕地保护的“沙盘推演器”——在黑龙江垦区,该技术使耕地质量提升工程成本降低28%。

“联邦学习”激活数据价值核聚变

面对耕地数据割据困局(农业农村部门掌握权属信息、环保部门拥有污染数据、气象部门管控气候资料),浙江打造的“耕地卫士”平台采用分布式机器学习架构:各部门数据原地加密存储,仅交换模型参数更新量。某次重金属污染事件中,系统通过融合土壤重金属含量、灌溉水源历史、大气沉降记录,48小时内锁定污染源为上游废弃矿洞,而全程未发生原始数据转移。这标志着耕地保护进入“数据不动价值动”的新纪元。

“区块链+AI”重塑监管信任基石

当湖南某县尝试将耕地补贴与地力提升挂钩时,遭遇了数据篡改质疑。引入区块链存证后,传感器采集的有机质含量数据生成时即上链,AI算法自动比对历史影像验证作物轮作情况,形成不可抵赖的“耕地健康账本”。这种技术信任机制使政策执行透明度提升90%,更深远的意义在于建立了耕地保护的数字化治理秩序——每一寸土地的变迁史都成为可审计的公共记录。

三、范式颠覆:耕地保护维度的升维拓展

信息化集成正推动耕地保护突破物理边界,在三个维度重构保护范式:

从“红线守护”到“碳熵平衡”的生态扩容

传统耕地保护聚焦数量管控,而江苏XX的实践揭示了新维度:通过集成土壤碳储量监测、农作物固碳测算、农机排放追踪数据,系统自动生成“耕地碳足迹地图”。当某块水田改种旱作导致碳汇损失时,平台立即推送生态补偿方案,引导农户在田埂补植固碳树种。这标志着耕地保护正式纳入碳循环管理框架——据南京农业大学评估,此类系统可使单位耕地碳汇能力提升17%,将耕地从粮食生产单元升级为生态调节器官。

从“人工巡护”到“熵减自愈”的智能进化

内蒙古退化草原修复项目中,基于集成平台的“生态医生”系统展现出颠覆性力量:多光谱影像识别植被退化斑块,地下传感器分析土壤微生物活性,AI模型匹配最佳草种组合,最后由无人播种机实施精准生态修补。整个过程无人介入,系统却完成了退化生态系统的熵减操作。其哲学意义在于:耕地保护从被动防御转向主动修复,技术系统获得“创生”能力。

从“政策驱动”到“市场涌现”的机制革命

当安徽搭建的耕地地力交易平台将传感器监测的土壤有机质含量转化为可交易的“地力积分”,农户通过种植绿肥提升地力后,可将积分出售给建设占用耕地的企业。这种基于真实数据的市场机制,通过智能合约自动执行交易,使耕地保护从政府责任转化为市场行为。初步运行数据显示:参与农户地力提升投入回报率增长300%,揭示了技术集成重构生产关系的惊人潜力。

四、文明反思:技术理性与土地伦理的再平衡

在信息化集成高歌猛进之时,需警惕三重隐忧:

“算法霸权”对地方知识的消解

当东北稻农千年传承的“看霜种麦”经验被卫星物候模型取代时,某农业AI平台因忽视地方小气候特征,导致万亩水稻低温冷害。这警示我们:技术理性必须与传统智慧对话。湖南杂交水稻中心的解决方案是建立“双轨知识库”——将农谚转化为可计算参数,使AI决策融合人类经验的内隐逻辑。

“数字鸿沟”加剧的保护不平等

黄土高原的梯田区因网络覆盖不足被排除在智能监测网外,形成“数字荒漠化”。陕西延川的应对策略极具启示:开发离线运行的轻量化边缘计算盒,通过北斗短报文传输关键数据,使高山耕地获得平等保护权。这揭示核心原则:技术适配场景而非场景屈从技术。

“数据利维坦”威胁耕地产权安全

当高清遥感可穿透大棚监测作物种植,当土壤传感器网络持续采集农事操作,如何防止数据滥用侵蚀农民自主权?江苏建立的“耕地数据保险箱”机制给出方向:农户通过手机端自主授权数据使用范围,区块链记录每次数据调用,非法访问触发智能合约赔偿。这标志着耕地保护进入数字人权时代。